えぬぱっくの本棚(7冊目)『再著述実践を強化する』(参加者の声を掲載)

2025-05-12

ジョン・ウィンズレイドを偲んで(マイク・ウィリアムズの追悼)

2025-05-19参加者の声(2025年5月12日追記)

ワークショップに参加した人から感想を頂いています。ホームページに掲載してもいいという許可をいただいたものだけ掲載します。

“・RCチームについて、実際に職場の勉強会で実施を検討しようと感じた。

・ワークの際に話題提供者として得た気づきを明日職場で早速やってみようと思った。”今回、二日目に一つずつラウンド等を区切って練習できたことは、それぞれのラウンド等で大切なことをゆっくり再確認できました。特に台本通りに進めてみるセッションは、多少内容が重なるように思えても順番が違っても、異なる視点の回答を考えるものなのだという事がわかり、迷ったら定型質問を使用してみると視点が変わるものだと感じました。一方台本にあるものを、話題提供者に合わせ、セッションのその場その場でアレンジすることも必要になるかと思うので、引き続き研鑽しようと思います。ありがとうございます。

認証の大切さをあらためて感じました。認証させるうちに、心が解けて、握っていた時代遅れの価値観や思い込みも自然と手放せるような気がしました。この経験をファシリテーターをする時にも活かしていきたいと思います。

「やらかした」と思っている事を一緒に苦笑いしながら聴いてもらって気持ちが軽くなっていく中で、メンバーで可能性を一緒に考えて貰って余白が生まれました。皆さんのアイディアが呼び水となって、やってみようというアイディアが浮かんできました。明日からの現場でやれるところからやってみます。このような温かいグループスーパービジョンがあれば定期的に参加したいと思いました。

内容はとても良かったと思います。事前に、内容をちゃんと把握していなかったこともあり、「二日間、こんなに長時間、何をするんだろう」と思いましたが、結果的に、あっという間に時間が過ぎました。

自分の場合、実際にRCの場を設ける機会は少ないのですが、認証や可能性の生成など、それぞれのセッションで大事にしていることは、二人で実施するカウンセリングの際にも意識しながら実施したいと思います。まず、システムとしてもとても有効で、丁寧に作られているものだなと感心しました。支援者を支援するという姿勢や哲学が形に反映されにじみ出ていることで、威力があるものだなと感じました。私自身は今現在1対1の対人支援の現場にはいないのですが、それでも自身がやっているファシリテートの現場においても各ファシリテーターを支援する手法として大変有効だ感じたので提案して取り組んでみたいと思いました。

繰り返すことで構造が分かってくることもあるので、という言葉に導かれて、ワークを繰り返しました。疲れましたが、チームでなんとか考えていく体験は、運動後の爽快感すら感じました。今までよりも肩肘はらずにRCに取り組んでいけたらいいなと思っています。

FT役では、同じところを重ねて質問している感覚になりましたが、話題提供者役では、その感覚はなく、むしろ後からどんどん語りたくなる自分がいることに気づき、自然と語りたくなる構造になっているのだと実感しました。RCチームからは、自分が考え付かなかかったことが色々と出てきたことも、RCの構造であるが故のことと感じました。

ありがとうございました。とても有意義で楽しい時間でした。

ライブセッションを見たり、ワークを体験する中で「話題提供者を支える」ということを体感できた気がします。中でも「認証」ということの大切さや効果がとても印象に残っています。…が、いざ自分が認証する立場になった時に言葉にすることの難しさも痛感しました。

午前中、話題提供者になって台本に沿って質問をしていただいた時に、自分でも思ってみなかった価値観や大切にしていることがふっと浮かんで、それを言葉にできたことがとても嬉しく、今回話題提供した事例だけでなく自分の臨床に共通する自分の土台の一つなんだなあ、と宝物を見つけられたような気持ちです。

仲間内で事例検討をしたり、スーパーバイズを依頼される機会もちょこちょこ増えてきたので、ぜひRCでやってみたり、RCの考え方を中心において取り組んでみたいと思います。(感想)①台本ありがとうございました。台本は1つの型という紹介のお陰で、「守破離」があってよい感じがして、縛られる感じはあまりなく「まずはこれでやってみよう」と、取組みを容易にしてくれる(既に知っている人との格差が小さくなる)感じがしました。また、kouさんが一緒に質問してくれている感じや、師匠が手元を見せながら教えてくれるような感じがして心強かったです。②ワークを3段階に分けてやっていただいたことも、1つ1つ確かめながら習得していけてよかったですし、色々な方のお話を聴けて(話せて)、ワークとして楽しかったです。(これからの取組み)台本の質問を自分の中に落とし込んで、自分が参加する事例検討会でそんな質問ができるようになりたいと思っています。

RCは、話題提供者に大きな心の変化をもたらす力があることを、改めて実感しました。

実際に私自身が話題提供者として体験した際、次にクライアントに会うことに対して、正直なところ憂鬱な気持ちを抱いていました。自分の力不足を痛感し、「次はどんな面談にしよう」と暗い気持ちで悩んでいました。しかし、RCの「認証」や「可能性の生成」のラウンドを通して、RC終了後には、「今すぐにでもクライアントさんに会いたい」「もっと話したい」という前向きな気持ちに大きく変化していました。今回の講座の中で、デモで体験された方も同様の感想をおっしゃっていたことから、RCが持つ効果を改めて感じました。今後、ファシリテーターとして力を付けて、自分の職場の相談員たちにも、この体験を味わってもらいたいと思っています。ファシリの役割をするにあたって、台本が個人的にはすごく助けになりました。RC実施後の参加者の感想でよく聞こえてきた、『ファシリの役割重要になる』という言葉がプレッシャーに感じていたのですが、今回肩の力を抜いて取り組むことができたように思います。また、ファシリの力というよりも、メンバーみんなの力も感じることができ、みんなに委ねていいんだということにも気づきがありました。

ファシリ役に取り組むにあたってだけでなく、普段の場面とも共通した目標として、”自分なりに余韻や余白を作れるようにする” ということに挑戦したい想いを持ちました。RCのパワーある効果を改めて感じました。話題提供者、ファシリデーター、RCチームの役割を担ったそれぞれが、全員がハッピーになれる。全員がどこかで認証され、可能性を生成されていることを実感でき、自分の中から暖かく、パワーがみなぎる感覚を味わえるのは、他にはないと思います。ハッピーというと軽く聞こえてしまうのですが、どれだけ多くの学びを受け取れたことか、さらにその後にも自分の中で広がっていくであろうということもわかります。豊かで、厚みがあり、他者とつながり、自分ともつながり、この時間を過ごせたことが財産です。

あらためて、話していく構造は非常に重要だと思いました。ファシリテーターの役割でリフレクティングで話し合う機会を(NPACCのRC以外の場所で)経験してきた際、リフレクティングチームがどう話すか、気を付けてほしいこと、大切にしたいことを最初にインストラクションとして(あるいはお約束とか、もう少しソフトに)提示しますが、リフレクティングに慣れていない人々が参加している場合は、それはかなり意識的に、丁寧かつそれなりの分量で言っておいたほうが良いと感じました。今日のRCでは、その「宣言」的なことがあったおかげで安全に話せました。

今までは、「こう話して」的に言いすぎてしまうのはどうかと思っていたのですが、リフレクティングチームのメンバーがまるで直に話題提供者にアドバイスするかのような言動を取り始めた時、話題提供者の安全を守るために途中で止める、あるいはその発言の後に何らかのことを言わなければならないと感じることを何度も経験しています。途中で止めたり、発言に対して修正的なフォローをするくらいならば、冒頭に宣言的に話しておくほうがみんなが嫌な思いをせずに話せるというのが実感です。

このことは、ファシリテーターやRCチーム(リフレクティングのメンバー)が、うまくなければいけないのか?RCの専門性が高くなければいけないのか?といった問題にもつながります。ファシリテーターの聴き方、RCチームの話し方が、話題提供者を認証し、可能性の生成がより良くできるとよいのはもちろんそう思いますし、場数を踏んで慣れていきたいと強く思います。一方で、うまさに焦点を当てると個人の力量を改善するという方向に行きがちです。そういう方向に行くと、ファシリテーターもRCチームも「ちゃんと話さなければ」ということに重点が移ってしまい、そもそもの目的から離れてしまう気がします。

どのような場にしたいのかを考えることが、話題提供者に対して(その先のクライエントに対して)、さらにその場に関わる全員に対して責任と果たすということになるのではないかと思いました。RCに取組むにあたり、練習が必要と思いました。そのためには、今回提供いただいた台本が大変助けになると思っています。先ずは〝台本通りに読んでみましょう〟のワークもあることで、最初からうまくいくはずもなく、仲間と先ずはやってみようの安心感につながりました。

チームで取組めることが一番の武器になるように感じました。〝認証〟を大切に丁寧に扱うことで、相談者の方は振り返る余裕ができるのではないでしょうか?…

資料に関しては、丁寧な言葉がけまで記載して下さっており、「ためらいがちに」なんて書かれていることで、相談者との向き合い方やニュアンスが伝わってきました。

2日間とても充実の時間でした。まずは練習から初めてみます!ありがとうございました。説明を受けた時に感じたことより、実際にやってみた時に感じたことは、想像を超えていろいろな感じや気づきがあったことが印象的でした。説明を受けた時には気づけなかった質問の有効性(特にラウンド1が終わった時に、「どのようなことについて考えてほしいのか」という質問)を、自分がファシリテーターをした時には、説明を受けただけの時には理解できなかった、「あ、ここでこれ聞くのね!」というような、なんとも必要だった感があり、その構造のすごさを感じました。

具体的な支援者支援の場を作りたいと考えていました。その方法としてRCが良いのではというご提案を受け取りました。台本も共有していただいたおかげで取り組みやすい印象があり、よくわからないんだけど、と思っている人たちにも声をかけやすいなと感じました。

北海道を中心に支援者の学びの場を運営してきましたが、今年度は「認証」をグループの文化の中心に置き、RCを活用した温かいSVの場を持てることを目標に活動していきますので、応援していただけると嬉しいです。RCの講座に参加するのは今回が初めてでした。ナラティブのワークショップに参加経験がある程度でしたので、ついていくいくことが出来るのか不安を持ちながらの参加でしたが、2日間が終了して、本当に参加してよかったと感じています。

特に印象に残っているのは、1日目のライブセッションです。大袈裟な言葉があるわけではないのに、気持ちや考えなどが大きく動く不思議な瞬間を感じることが出来て、まるで1本の映画を見たような感動的な気持ちにさせてもらいました。

2日目のワークは難しさを感じながらでしたが、グループの皆さんからは、そんな自分でも勉強に参加していいんだと思わせてもらえる温かさをいただき、安心して取り組むことが出来ました。

RCの学びのスタートラインに立ったばかりですが、これからも勉強していきたいと考えています。2日間ありがとうございました。これからもよろしくお願いいたします。支援職へのスーパーバイズの代替えとして、RCのような方法が検討されてきたのだと理解しました。立場は変われどクライエントとカウンセラー、支援職とスーパーバイザーとの関係性は同じ様な気がしました。立場は変われど”悩む一人の人”としてその場に来るのだと。

しかしながら、RCへの参加者は限りなく支援職もチーム参加者も対等であることを認識し、同じ目線に立ってくれる様な安心感と安全な場である気持ちになれるのではないかと、デモセッションを見ながら感じました。

安全であるからこそ、支援職がどんなことを語っても良い気持ちとなり、チームは支援職の自主性を尊重し、期待しながら、言葉を置いていく。置いた言葉のどれを選択し、或いは選択しないのかも支援職の自由と余白が確保されている。そんなデモセッションに見られました。

ラウンド1「認証」、ここがある意味大きなポイントになると感じました。ここでどれだけ支援職が語れるのか、支援職自身がこれまで考え、行動してきたことを全て認証されて、初めて次に進めるのではないかと感じました。このような場で繰り返し繰り返し練習を積み重ねていくことで、RCファシリテーターやRCチームメンバーとしてのそれぞれの役割で大切にしてるもの、少しずつ自分に馴染んでいくのだと感じました。

参加する度に新たな気づきがあります。資料に具体例が色々と示されていますが、今回のワークでは特に「可能性の生成」の際の言葉選びや言葉遣いに難しさを感じました。RCの構成はおおむね理解していると思っていましたが、台本を提示していただいたことで、FTとしてお伝えすることが明確になりました。

FTとして、チームのメンバーとして、話題を提供してくれた方へ、どのようなことが提供できるか考えていきたいと思います。昨年初めてRCのデモンストレーションを拝見し、とても興味を持ち参加いたしました。久しぶりの2日間コース受講で疲れて夜はぐっすりでしたが、爽やかな気持で快眠できました。以下、感じた点です。

①RCはナラティブを学んでいる人でないとできないものと考えていましたが、必須ではないということがわかり学び続ける意欲がわきました。

②2日目にはプロセスを追って実施してくださったワークを体験したことにより、少しずつですが理解が進みました。

③「②」により、実施する機会を作る際もまずは認証、次に可能性の生成と、必ずしも一気に取り組まずにプロセスに分けて体験しながら仲間と学んでいくことができると思いました。

④1on1のSVの場面でも考え方を取り入れることで、受け手の心の負担を軽減しつつ一緒に考えたり、SVに対するイメージを払拭したりできると感じました。

⑤何よりワークの中で自身が認証を受けたことが貴重な体験でした。

今後もRCも学び続けていきたいと思います。ありがとうございました。2日間学んだことはSVという場面だけでなく、広い範囲で「誰かを支える」ために活用ができる仕組みであり、方法なのではないかと感じました。傷つく経験ではなく、支えられる経験の尊さは多くの人が望んでいることと思います。それをチームで実施することの意味もワークでの練習で理解が進みました。チームメンバーとしての研鑽を積んでいきたいと思いました。

そもそもカウンセリングとは、教育との違いは、育児との違いは、そんなことを考えさせられる経験になりました。より大人の視点をその人が持てるようにいろんな可能性を提案すること、そうした営みはとても自然なことだけれども、ともすれば権力による暴力に関わってしまうかもしれないと、私の場合、可能性の生成のフェースですごく不安定さを感じました。話題提供者だけでなく、チームメンバーの感情も気になってしまったりして、集中できなくなってしまったので、これはまだまだ練習が必要だと思った次第です。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

RCの認証と可能性の生成という枠組みは、ナラティヴのカウンセリングの基盤となるものだと思いました。そして、ワークショップシリーズの沢山のテーマがどうして存在するのか、さらにはその哲学的背景といわれる概念も含めて、全体の繋がりが見えてきた気がしています。もっと学んでいきたいと思います。

初めての参加でしたが、とてもあたたかい雰囲気で安心して参加できました。RCでは話題提供者が傷つくことにとても配慮していることがよくわかり、このような配慮はどこでもいつでもあるとよいなと思いました。ロールプレイのフィードバックに多少でも傷ついた経験のある方は私も含め沢山いるのではないかと感じている中で、RCだったら前向きに明日に進めそうだと感じました。ライブセッションではいわゆる相談業務事例だけでなく広く対人関係における話題でもよいことを見せていただいたように思います。また台本を用いたワークでは、このような問いかけによって話題提供者が大切にしていることを言葉にしてもらえることをファシリテーター/話題提供者双方の立場で体験することができました。はじめは台本に頼ることが多いかもしれませんが、この台本が実践を重ねる中で自分のものにできていく大きな助けになると思います。エッセンスがすぐに使える言葉として提供されているこの台本は初心者にはとてもありがたいものだと思いますし、RC以外の場面にも活用できるところが沢山あるように思いました。認証と可能性の生成のワークではRCチームの語りが話題提供者の中に引き起こす働きを動的に体験できたように思います。静的に後から議論するのではなくその場で動的に進むプロセスの一期一会的なその時その場の瞬間で起きることを体験できた貴重な時間でした。

RCについては、スタート当初から学んでいますが、「認証」及び「可能性の生成」についてのわたしの理解が不十分であったことを改めて認識しました。「認証」については、「称賛することではない」と理解しながらも、やはり「良いところ認証する」というようなところにいたように思います。しかし、実際に私自身が「良いところを認証する」を受けて、居心地の悪さを感じていました。デモセッションの「認証」で、「話題提供者の辛さがわかる」(言葉は違っていたのですが)という形ので認証がなされた時に、「認証」についてより理解が深まったように思いました。また、「可能性の生成」についても、新しい何かを提案しなくてはというような考えがありましたが、すでに話題提供者が実行している事でも、「すでに、実行されていると思いますが」という言葉と共に、もう一度そのことについて問いかけたらどうだろうかということも可能性の生成となるということに気づかされました。

また、これまでは、RCを実際にやってみたいなと思う気持ちもありながら、一方で躊躇する気持ちがあり、一歩踏み出すことができませんでした。今回、叮嚀な台本を書いていただいたことも大きな要因の一つですが、RCにチャレンジしてみようと思っています。今回再受講したのは、昨年RCの講座に参加してとても感動し、また学びたいと思ったからです。ヴィクトール・フランクルの本は、よく「読むセラピー」だと言われますが、RCの講座は、私にとっては、「学ぶセラピー」のようにも思えます。勉強しているのになぜ涙がこぼれるのか、自分でもよくわかりません。RCに出会ったときから、対人支援の分野で、今後長きにわたって、RCが多くの人に支持される予感がしています。RCチームを作るところまではいけなくても、RCの精神は、どのような職場にも応用ができるのではないかと思います。

講座で驚いたのは、ファシリテーターの台本の例を公開してくださったことです。速記をしていましたが、とても全部をメモできるわけではありません。ですから、ファシリテーターの発言例を公開してくださったことを、とてもありがたく思いました。

オンラインが普及し、その気になれば、いつでもどこでも学ぶことのできる時代になりました。RCチームを作ってくださり、ありがとうございます。これからも少しずつでも学んでいけることを、今からとても楽しみにしています。

ナラティヴ実践協働研究センターのオンライン講座

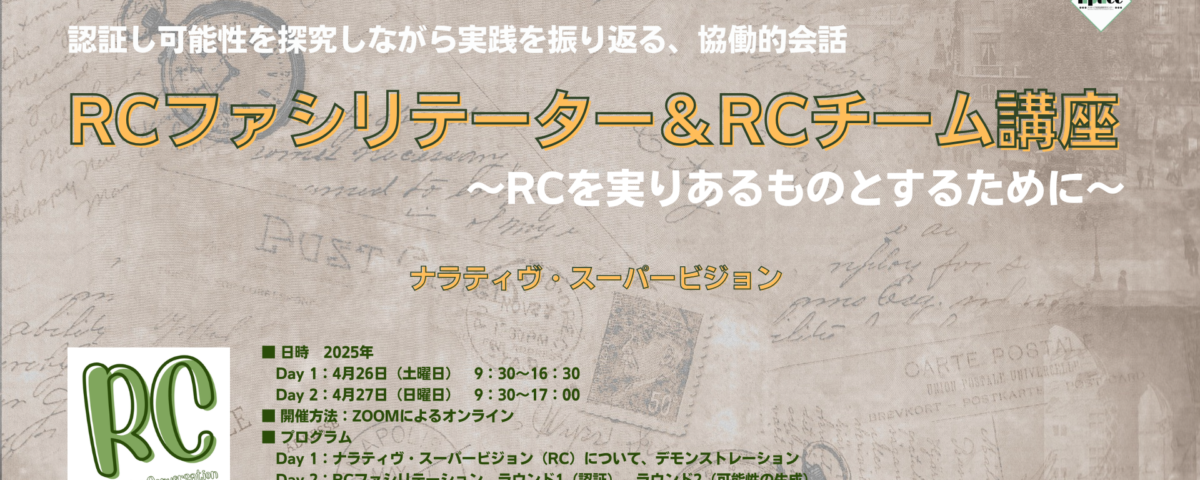

RCファシリテーター&RCチーム講座 ~RCを実りあるものとするために~

RC:認証し可能性を探究しながら実践を振り返る、協働的会話

- グループ・スーパービジョンの一形式であるRC(リフレクシヴ・コンバセーション)の概要を学び、その練習をする機会です。

- RCのデモンストレーションで、実際の流れを見ることができます。

- RCをファシリテーションするための詳細なガイドを作成しましたので、それに基づいて研修を進めていきます。

- 以前にNPACCのRCのワークショップに参加した人は、割引価格で参加することができます。

- Day 1(講座)とDay 2(練習)の日に分かれています。以前にRCのワークショップに参加したことがある人は、Day 2だけでも参加することができます。

- NPACCでは、「支援者のためのRCコミュニティ」というものを立ち上げようとしています。そこに、RCファシリテーターやRCチームとして参加するためには、RCのワークショップを受けておく必要があります。※「支援者のためのRCコミュニティ」については、現在内容を検討中です。詳しいことはもう少しお待ちください。

- (1月31日追記)講義の部分については、後日録画を視聴することができるようにします。ただし、デモセッションやワークについては、後日視聴できませんのでご理解ください。

RC(リフレクシヴ・コンバセーション)は、ナラティヴ・セラピーの哲学や姿勢を基盤とし、リフレクティングの構造を用いた、グループ・スーパービジョンの一種です。ここは、事例(話題)を提供する人の取り組みを認証し、今後の関わりの可能性を探究しながら、実践を振り返る協働的な会話の場となります。

事例検討のように参加者が自分自身の興味のために、クライアントや事例(話題)提供者を分析したりするのではなく、参加者は、クライアントや事例(話題)提供者を中心に置き、そのために考え、発言していきます。

RCは、「教える」「指導する」のような多くの人にとってなじみのあるような方法ではなく、認証と可能性の生成を基盤とする場において、人は活力をもらい、その上で、これからの取り組みのヒントをもらいながら、成長できるのだという、新しい学びを提案するものです。RCファシリテーターとRCチームは、これまでの「教える」「指導する」というやり方を手放す必要がありますが、その代わりに得られるものも多いと感じられるのではないでしょうか。

このRCの場がより実りのあるものとするためには、RCファシリテーターだけでなく、RCチームも、RCについて知り、練習をしておく必要があります。この講座では、RCについての講義をして、練習をしていきます。また、RCのデモンストレーションも実施する予定です。

NPACCでは、2024年に「NPACC RC Sessions」というRCを練習する場を提供しましたが、2025年には、これを発展させて、「支援者のためのRCコミュニティ」を提供することにしました。ここでは、自分の取り組み(事例、話題)を提供して、必要な振り返りを得ることができます。また、本講座を受けた人が、RCファシリテーターやRCチームとして参加し、練習を積むこともできるようにしました。

支援者を支えようとするRCについて興味のある方は是非とも参加してください。

■ 講座の詳細

□ Day 1:4月26日(土曜日) 9:30~16:30

内容:ナラティヴ・スーパービジョン(RC)について、デモンストレーション

□ Day 2:4月27日(日曜日) 9:30~17:00

内容:RCファシリテーション、ラウンド1(認証)、ラウンド2(可能性の生成)の練習

■ 参加費

□ Day 1とDay 2の両日の参加: 17,600円(税込) 以前の参加者の割引(再訪割引):14,080円(税込)

□ Day 1のみの参加: 8,800円(税込) 再訪割引:7,040円(税込)

□ Day 2のみの参加: 以前に参加していない人は申し込むことができません。 再訪割引:7,040円(税込)

※ 以前にRCのワークショップに参加したことがある人は、割引コード(50505)で申し込んでください。

■ 参加人数: 35名程度

■ 申込先: https://npaccrc202504.peatix.com

■ 講師:国重浩一

■ 領収書について

Peatixでは、「インボイス制度に対応した適格請求書の発行」ができるようになりました。詳しくは次のリンクをご覧ください。

https://help-organizer.peatix.com/ja-JP/support/solutions/articles/44002459755-%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%83%9C%E3%82%A4%E3%82%B9%E5%88%B6%E5%BA%A6%E3%81%AB%E5%AF%BE%E5%BF%9C%E3%81%97%E3%81%9F%E9%81%A9%E6%A0%BC%E8%AB%8B%E6%B1%82%E6%9B%B8%E3%81%AE%E7%99%BA%E8%A1%8C%E3%81%AB%E3%81%A4%E3%81%84%E3%81%A6

■ 主催:ナラティヴ実践協働研究センター